Gesundheit

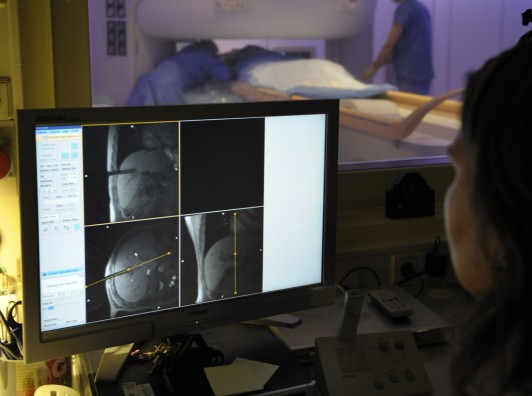

Diagnose Brustkrebs, eine Albanerin erzählt von ihren Erfahrungen

Krebs, das war etwas, das anderen widerfährt. Etwas, von dem man hört, dass die Mutter der Freundin der Arbeitskollegin daran leidet, doch nicht man selber…

Anjeza S. war gerade mal 25 Jahre alt, als sie die Diagnose Krebs erhielt. Wenige Monate zuvor hatte die gelernte Versicherungskauffrau ihren langjährigen Freund geheiratet. Beide arbeiteten, konnten sich eine schöne kleine Wohnung ausserhalb von Zürich leisten, planten ihre nächsten Ferien und wollten schon bald Eltern werden. Doch auf einmal stand das Leben des jungen Ehepaars Kopf.

Am Morgen des 17. September 2015 sass Anjeza einer Ärztin des Brustzentrums Zürich gegenüber und wartete darauf, zu hören, dass der gefundene Knoten bloss eine Zyste sei, die sich schnell wieder entfernen liesse. Danach wollte sie an die Bahnhofstrasse, um sich neue Stiefeletten zu kaufen. Der mitleidserfüllte Blick der Ärztin liess sie jedoch zweifeln. Die lehnte sich vor und sagte: „Ich muss ihnen leider mitteilen, dass Sie einen kleinen Brustkrebs haben.“ Nach dieser knappen Verkündung hielt sie inne und stellte Anjeza eine Box mit Taschentüchern vor die Nase. Ihr Blick drückte aus: Jetzt dürfen Sie weinen.

„Ich konnte in dem Moment aber nicht weinen“, erinnert sich Anjeza. „Ich habe nicht realisiert, was die Frau da zu mir sagt. Ich war einfach nur schockiert.“ Vor allem wusste sie nicht, was mit einem kleinen Krebs gemeint ist. War das weniger schlimm? Hatte sie Hoffnung auf Heilung? Was hiess es überhaupt einen Krebs zu haben? Krebs, das war etwas, das anderen widerfährt. Etwas, von dem man hört, dass die Mutter der Freundin der Arbeitskollegin daran leidet, doch nicht man selber. „Ich hatte natürlich schon von Krebserkrankungen gehört, dass die Leute Therapien machen mussten, oder dass man dies und jenes nicht essen sollte, weil es krebserregend ist. Richtig damit auseinandergesetzt hatte ich mich nie.“ Niemand aus ihrer grossen Familie und Verwandtschaft hat jemals an dieser potenziell tödlichen Krankheit gelitten. Der Tumor, der Anjeza befallen hat, ist nicht aufgrund einer erblichen Veranlagung entstanden, sondern das Resultat einer Genmutation.

„Während ich in einen tranceähnlichen Zustand verfiel,“ erzählt sie weiter „redete die Ärztin über Behandlungsmöglichkeiten; Chemotherapien, Strahlentherapien und Operationen. Ich verstand nichts.“ Zuhause angekommen, setzte sie sich ins Wohnzimmer, liess sich auf das Sofa fallen und erwachte aus ihrer Trance. In dem Moment dachte sie nicht an den Leidensweg, der vor ihr stand, sondern an ihre Mutter. Wie sollte sie ihrer Mutter beibringen, dass sie schwer krank war, dass sie sterben könnte? Wie sollte sie die richtigen Worte dafür finden?

„Zum Glück wusste ich an meinem Hochzeitstag noch nicht, was mir bevorsteht“

Die heute 26-Jährige sitzt auf dem schwarzen Ledersofa in ihrem Wohnzimmer. Hinter ihr, an der Wand, hängen fünf Hochzeitsfotos, umrahmt von weissen Passepartouts und schwarzem Holz: das glückliche Brautpaar strahlend vor dem satten Grün des Germia Parks in Prishtina. Anjeza trägt darauf ein weißes Hochzeitskleid mit herzförmigem Korsett und einem Rock aus Tüll, der bis zum Boden reicht. Die dunkelbraunen Haare sind zu einem schlichten Dutt frisiert. Heute trägt sie eine dunkelbraune Perücke. „Zum Glück wusste ich an meinem Hochzeitstag noch nicht, was mir bevorsteht.“ Sie schaut in ihre Tasse mit Grüntee, die sie mit beiden Händen umschliesst.

Der Grüntee ist eine Idee ihres Mannes. Die beiden kennen sich schon seit sieben Jahren, und seit der Diagnose achtet er pingelig genau darauf, dass sie sich gesund ernährt. Coca Cola kommt nicht mehr auf den Tisch, und Grüntee ist gesünder als Kaffee. Täglich geht er mit ihr im nahegelegenen Wald spazieren, damit sie genug Bewegung bekommt. Menschenmengen meidet Anjeza, da für sie aufgrund ihres momentan schwachen Immunsystems eine höhere Ansteckungsgefahr durch Grippeviren besteht. Zu allen anderen Auswirkungen dieser Krankheit kommt also auch noch die Isolation hinzu.

Doch sie meidet andere Leute nicht nur aus Angst vor Ansteckung. Sie meidet sie auch, weil sie sich unwohl fühlt, wenn sie einer Freundin begegnet, die nichts von ihrer Krankheit weiss. Denn sie kann ihre Krankheit nicht verbergen: sie trägt die Perücke, muss ihre Augenbrauen nachzeichnen, und ihre Wimpern sind ausgefallen.

Reaktionen von Familie und Verwandten

Zuerst wollte sie ihren Eltern nichts von ihrer Erkrankung erzählen. „Aber dann wurde mir bewusst, dass das gar nicht möglich ist. Eine Chemotherapie mit Nebenwirkungen wie Haarausfall, Schmerzen und starkem Unwohlsein kann man nicht verbergen.“ Noch am selben Abend rief sie sie an. Und sie reagierten ähnlich wie Anjeza: Zu Beginn der grosse Schock, dann Ungläubigkeit. Anjezas Vater war der festen Überzeugung, die Ärzte hätten übertrieben, wüssten nicht, von was sie redeten, hätten sowieso keine Ahnung. Ausserdem hätte Anjeza keine Schmerzen, und wenn man keine Schmerzen empfinde, sei man auch nicht krank. Völlig überfordert mit der Situation versuchte er das Ganze zu verharmlosen. „Irgendwann merkte ich, dass meine Eltern es nicht verstehen. Sie kannten sich mit diesem Thema viel zu wenig aus. Sie besassen zu wenig Wissen darüber.“ Obwohl es ihr ungeheuer schwer fiel, musste Anjeza ihre Familie aufklären: Es gibt verschiedene Stadien, es können sich Metastasen bilden, der aggressive Tumor muss herausoperiert werden. Dinge, über die sie selber noch nicht richtig Bescheid wusste.

Und dann wurden die nahen Verwandten informiert. Anjezas Vater musste mit seinen Brüdern darüber sprechen, weil er mit der Nachricht selbst nicht fertig wurde. Obwohl ihr selber dies nicht geheuer war, liess sie ihre Eltern mit ihnen darüber sprechen, weil ihr bewusst war, dass sie in dem Moment den Austausch, die Worte ihrer Geschwister brauchten. Auf selbe Weise versuchten Anjezas Onkel, Tanten, Cousinen und Cousins die Krebskranke zu unterstützen. Von allen wurde sie, sogar von Kosovo aus, angerufen, mit aufmunterten Worten bedacht und jedes Mal gefragt, wie es ihr geht. „Wie soll es mir schon gehen?“, denkt sie dann. „Ich leide an der Krebsart mit der grössten Sterblichkeitsrate. 19.6 % aller Frauen, die an Krebs sterben, sterben an Brustkrebs.“ Aber sie spricht diese Worte nie aus. Zudem ist es ihr unangenehm, über ihren Körper zu reden. Sie schämte sich, als sie ihrem Onkel erklären musste, an welcher Art von Krebs sie erkrankt ist. „Es gibt gewisse Wörter, die benutzen wir in der albanischen Gesellschaft nicht. Vor allem wenn es um den Körper geht. Deshalb ist Brustkrebs auch ein Tabuthema. Man kann nicht darüber reden.“ Und weil die Menschen auf diese Weise viel zu wenig über diese Krankheit erfahren, macht dieses Tabu den Krebskranken das Leben noch schwerer.

Ursachensuche und Aberglaube

Anjeza nimmt noch einen Schluck Grüntee, stellt die Tasse auf den Glastisch, der zwischen uns steht und denkt kurz nach. „Weißt du, das Schlimmste finde ich, ist, dass die Leute Vermutungen über den Grund meiner Krankheit aufstellen.“ Sie finden allerlei kreative Ursachen, doch keine davon ist wissenschaftlich begründet. Vielmehr verfallen ihre Verwandten dem Aberglauben, Anjeza und ihre Familie würden mit der Krebserkrankung bestraft. Eine Tante hat zu ihrer Mutter gesagt, sie frage sich, warum so etwas ihnen passieren würde, so schlechte Menschen seien sie doch gar nicht. Selbst ihre Mutter stellte sich die Frage, was sie als Familie falsch gemacht und warum sie ein so schreckliches Schicksal verdient hätten. Solche Aussagen würden nicht von den Religiösesten unter ihnen gefällt, meint Anjeza. Sie zeugen stattdessen von einem Aberglauben, der in der Gesellschaft tief verwurzelt zu sein scheint. Diese Einstellung ist tief in den Köpfen verankert, was eine sachliche Anschauung des Themas kaum möglich macht.

„Irgendetwas hat die betroffene Person oder gar deren ganze Familie falsch gemacht“, fasst Anjeza S. diesen Aberglauben zusammen. „Sie geben mir das Gefühl, ich hätte es verdient, Krebs zu haben.“ Anjezas Stimme wird ganz zitterig, während sich ihre Augen mit Tränen füllen. Sie macht eine kurze Pause holt tief Luft und fügt hinzu: „Das Thema kann einfach nicht objektiv angeschaut werden. Es braucht einen persönlichen Grund für die Krankheit. Wenn man weiss, dass die Leute so denken, wo ist denn da die Unterstützung?“ Dieser ganz andere Umgang mit der Krankheit Krebs sei auch der Unterschied zu den Schweizerinnen und Schweizern, mit denen Anjeza darüber spricht. Die Freundinnen, Kolleginnen und Kollegen wüssten einfach mehr über Ursachen, Therapien und Heilungsmöglichkeiten. Das Thema wird dadurch von einer anderen Seite her beleuchtet, was ihr den Austausch mit ihnen vereinfacht. Auch ihr Ehemann hat sich gründlich über die Krankheit informiert, viel recherchiert und gelesen. Er hilft ihr dadurch, dass er mit ihr über den gesundheitlichen Aspekt sprechen kann.

Unterstützung durch Aufklärung

Anjeza hat durch ihre Krankheit eins erkannt: einen würdevollen Umgang mit Betroffenen kann es nur mit Hilfe von Aufklärung, Fachkenntnis und einer sachlichen Anschauung des Themas Brustkrebs geben. Über die Krankheit und über Therapie- und Präventionsmöglichkeiten sollte man reden und nicht über das Schicksal einzelner Personen. „Manchmal, fühle ich mich wie das Hauptthema eines Klatschheftes. Zuerst kriegt man Mitleid, dann wird über einen geredet.“ Anjeza möchte aber weder in die Opferrolle gedrängt, noch als Sensation gesehen werden. Krebspatientinnen sollten sich nicht für ihre Krankheit schämen oder schuldig fühlen müssen. Verstecken will Anjeza sich auch nicht mehr. Sie hat den Kampf gegen diese furchterregende Krankheit aufgenommen und ist zuversichtlich, dass sie ihn gewinnen wird. Wenn sie heute gefragt wird, wie es ihr geht, antwortete sie mit: „Die Chemotherapie hat angeschlagen. Bald werde ich wieder gesund sein.“

E-Diaspora

-

Emilia sichert Ihr rechtliches Wohlbefinden Emilia, ein Anbieter von Rechtsschutzversicherungen, ermöglicht es zunächst, Verfahren zu vermeiden. Wenn dies nicht möglich ist,...

Emilia sichert Ihr rechtliches Wohlbefinden Emilia, ein Anbieter von Rechtsschutzversicherungen, ermöglicht es zunächst, Verfahren zu vermeiden. Wenn dies nicht möglich ist,... -

Was macht Air Prishtina trotz hartem Umfeld so erfolgreich?

Was macht Air Prishtina trotz hartem Umfeld so erfolgreich? -

Kosovos Premierminister Albin Kurti besucht die Ausstellung „Experience“ des Künstlers Shuk Orani in Hamburg

Kosovos Premierminister Albin Kurti besucht die Ausstellung „Experience“ des Künstlers Shuk Orani in Hamburg -

Ein Blick hinter die Kulissen bei andmore AG

Ein Blick hinter die Kulissen bei andmore AG -

Einbürgerung als Privileg in der Schweiz

Einbürgerung als Privileg in der Schweiz

Leben in der Schweiz

-

Emilia sichert Ihr rechtliches Wohlbefinden Emilia, ein Anbieter von Rechtsschutzversicherungen, ermöglicht es zunächst, Verfahren zu vermeiden. Wenn dies nicht möglich ist,...

Emilia sichert Ihr rechtliches Wohlbefinden Emilia, ein Anbieter von Rechtsschutzversicherungen, ermöglicht es zunächst, Verfahren zu vermeiden. Wenn dies nicht möglich ist,... -

Der Präsident des Nationalrates Eric Nussbaumer zu Besuch in Kosovo

Der Präsident des Nationalrates Eric Nussbaumer zu Besuch in Kosovo -

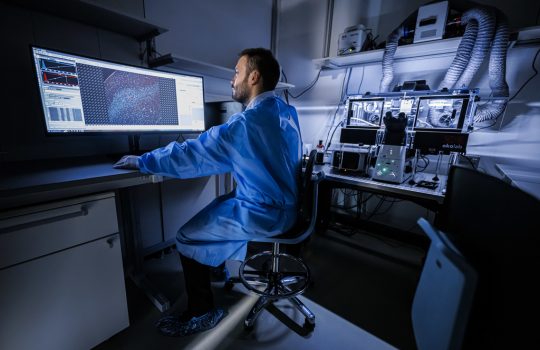

Horizon Europe: Erweiterter Zugang für Forschende in der Schweiz

Horizon Europe: Erweiterter Zugang für Forschende in der Schweiz -

Der Bundesrat reist in den Kanton Wallis

Der Bundesrat reist in den Kanton Wallis -

Chef der Armee auf Besuch bei der Schweizer Truppe in Kosovo

Chef der Armee auf Besuch bei der Schweizer Truppe in Kosovo