Themen

Neue EKM-Studie: Einbürgerung als Privileg

Die ordentliche Einbürgerung ist seit der Einführung des neuen Bürgerrechtsgesetzes 2018 selektiver geworden: Der Anteil von Hochqualifizierten und gut situierten Personen ist markant angestiegen und die Zahl wenig qualifizierter und schlecht situierter Personen ist deutlich zurückgegangen. Dies zeigt die Studie «Ordentlich einbürgern in der Schweiz», welche im Auftrag der Eidgenössischen Migrationskommission EKM verfasst wurde. Die statistisch nachgewiesene Selektivität ist laut Studie einerseits eine Folge der deutlich restriktiveren gesetzlichen Vorgaben. Andererseits ist sie eine Konsequenz der Handlungsspielräume, die das Bürgerrechtsgesetz des Bundes den Kantonen zugesteht. Basierend auf diesen neuen Erkenntnissen zeigt die Studie Wege auf, wie die Einbürgerung in Zukunft integrativer ausgestaltet werden könnte.

Die Untersuchung, durchgeführt von Forschenden der Universitäten Genf, Neuenburg und Basel, zeigt die Auswirkungen des neuen Bürgerrechtsgesetzes auf die ordentliche Einbürgerung in der Schweiz. Sie beleuchtet die ersten drei Jahre seit Einführung des neuen Rechts im Jahr 2018. In diesem Zeitraum erfolgten Einbürgerungen sowohl nach altem als auch nach neuem Recht, je nachdem, wann das Gesuch eingereicht wurde. Im Untersuchungszeitraum verfügte rund ein Drittel der nach altem Recht eingebürgerten Personen über einen Hochschulabschluss, nach neuem Recht sind es nun nahezu zwei Drittel. Der Anteil der Personen hingegen, die nach der obligatorischen Schule keine weiterführende Ausbildung absolviert haben, sank von 23.8 auf 8.5 Prozent.

Neue Restriktionen im Bundesgesetz des Bundes

Die Studie findet für die neue Selektivität die folgenden Erklärungen:

2018 wurden für die Einbürgerung neue, restriktivere Kriterien eingeführt: Neu werden zum Verfahren nur noch Personen zugelassen, die seit mindestens zehn Jahren in der Schweiz leben und die im Besitz einer Niederlassungsbewilligung sind. Es gilt zu betonen, dass der aufenthaltsrechtliche Status Einfluss darauf hat, wie rasch Ausländerinnen und Ausländer in den Genuss einer Niederlassungsbewilligung kommen.

Um eingebürgert zu werden, müssen Gesuchstellende zudem die neu eingeführten Integrationskriterien erfüllen. Besondere Hürden bilden dabei die Sprachkenntnisse und die wirtschaftliche Unabhängigkeit. Diese Hürden zu bewältigen ist für weniger qualifizierte und schlecht situierte Personen eine Herausforderung. Für sie ist es schwieriger, sich die erforderlichen schriftlichen und mündlichen Sprachkenntnisse anzueignen. Zudem ist bei ihnen das Risiko grösser, Sozialhilfeleistungen beziehen zu müssen.

Spielräume im Bundesgesetz führen zu ungleicher Praxis

Die statistisch festgestellte Selektivität hat in den Kantonen höchst unterschiedliche Ausprägungen. Die Unterschiede führt die Studie auf regulatorische und rechtliche Spielräume zurück, die der Bund den Kantonen eröffnet und die von diesen unterschiedlich genutzt werden:

Kantonale Spielräume auf regulatorischer Ebene: Bereits heute haben fünf Kantone Sprachniveaus festgelegt, die über die bundesrechtlichen Anforderungen hinausgehen. Und rund ein Drittel der Kantone haben die Vorgaben, welche die Rückerstattung von Sozialhilfeleistungen betreffen, erhöht. Dies hat Folgen für weniger qualifizierte und schlechter situierte Personen.

Kantonale Spielräume bei der Umsetzung der rechtlichen Vorgaben: Nach Massgabe des kantonalen Rechts prüfen die Einbürgerungsverantwortlichen in den Wohngemeinden, ob Gesuchstellende integriert und mit den schweizerischen Lebensverhältnissen vertraut sind. Dabei geniessen die Gemeinden sehr viel Autonomie. Auch dies führt zur Privilegierung von hoch qualifizierten und gut situieren Personen.

Vorschläge für ein inklusiveres Bürgerrechtsgesetz

Ausgehend von der Erkenntnis, dass die Selektivität mit dem neuen, restriktiven ausgestalteten Bürgerrechtsgesetz des Bundes deutlich ausgeprägter ist, werden in der Studie verschiedene Wege zu einem inklusiveren System der Einbürgerung aufgezeigt und konkrete Handlungsvorschläge gemacht.

Ausserdem werden in der Studie Ansätze für eine grundsätzliche Neuausrichtung des Bürgerrechts vorgeschlagen: namentlich die Reduktion des dreistufigen auf ein einstufiges Einbürgerungssystem, ein unkompliziertes, einheitliches und transparentes Verfahren für alle und ein Recht auf Einbürgerung für Personen, die in der Schweiz geboren und aufgewachsen sind.

EKM fordert eine breite Debatte über die Einbürgerung

Die EKM fordert nun aufgrund der vorliegenden Studienergebnisse eine breite Debatte über die Einbürgerung und ihre Regulatorien, auf allen föderalen Ebenen des Staates, in politischen Institutionen und Organisationen sowie mit der Zivilgesellschaft. «Menschen mit geringerer Qualifikation oder solche aus dem Asylbereich sehen sich zunehmend aus dem Einbürgerungsverfahren ausgeschlossen. Dies, weil sie aufgrund der strengeren Kriterien nicht zum Verfahren zugelassen werden und weil die Hürden deutlich erhöht wurden», konstatiert Manuele Bertoli, Präsident der Eidgenössischen Migrationskommission EKM. Dies sei eine Fehlentwicklung. Der Zugang zum Bürgerrecht sollte, so die Haltung der EKM, so gestaltet sein, dass er der Integration der gesamten Gesellschaft diene.

E-Diaspora

-

Emilia sichert Ihr rechtliches Wohlbefinden Emilia, ein Anbieter von Rechtsschutzversicherungen, ermöglicht es zunächst, Verfahren zu vermeiden. Wenn dies nicht möglich ist,...

Emilia sichert Ihr rechtliches Wohlbefinden Emilia, ein Anbieter von Rechtsschutzversicherungen, ermöglicht es zunächst, Verfahren zu vermeiden. Wenn dies nicht möglich ist,... -

Was macht Air Prishtina trotz hartem Umfeld so erfolgreich?

Was macht Air Prishtina trotz hartem Umfeld so erfolgreich? -

Kosovos Premierminister Albin Kurti besucht die Ausstellung „Experience“ des Künstlers Shuk Orani in Hamburg

Kosovos Premierminister Albin Kurti besucht die Ausstellung „Experience“ des Künstlers Shuk Orani in Hamburg -

Ein Blick hinter die Kulissen bei andmore AG

Ein Blick hinter die Kulissen bei andmore AG -

Einbürgerung als Privileg in der Schweiz

Einbürgerung als Privileg in der Schweiz

Leben in der Schweiz

-

Emilia sichert Ihr rechtliches Wohlbefinden Emilia, ein Anbieter von Rechtsschutzversicherungen, ermöglicht es zunächst, Verfahren zu vermeiden. Wenn dies nicht möglich ist,...

Emilia sichert Ihr rechtliches Wohlbefinden Emilia, ein Anbieter von Rechtsschutzversicherungen, ermöglicht es zunächst, Verfahren zu vermeiden. Wenn dies nicht möglich ist,... -

Der Präsident des Nationalrates Eric Nussbaumer zu Besuch in Kosovo

Der Präsident des Nationalrates Eric Nussbaumer zu Besuch in Kosovo -

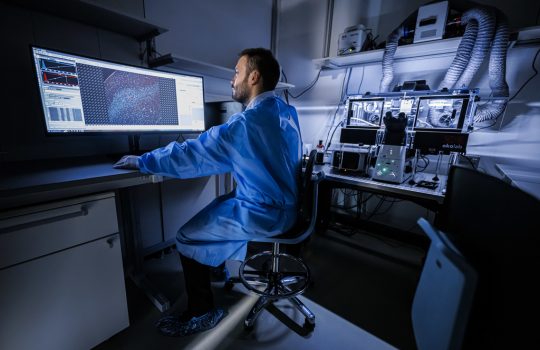

Horizon Europe: Erweiterter Zugang für Forschende in der Schweiz

Horizon Europe: Erweiterter Zugang für Forschende in der Schweiz -

Der Bundesrat reist in den Kanton Wallis

Der Bundesrat reist in den Kanton Wallis -

Chef der Armee auf Besuch bei der Schweizer Truppe in Kosovo

Chef der Armee auf Besuch bei der Schweizer Truppe in Kosovo