Integration

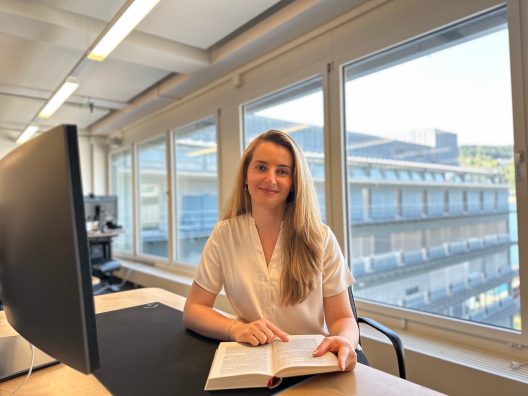

Vom Bildungsverlierer zur erfolgreichen Akademikerin, Edona Duhanaj will Chancengleichheit für alle

"Auf bildungspolitischer Ebene wird Chancengleichheit als Bildungsziel formuliert, an der sich die Volksschule orientieren und jede Form der Diskriminierung abwenden soll. In der Realität zeichnet sich leider ein anderes Bild ab"

Das schweizerische Bildungssystem steht vor vielfältigen Herausforderungen in Bezug auf Chancengleichheit und die Rolle der Eltern dabei ist zentral. Im deutsch-albanischen Interview mit Edona Duhanaj, einer PH-Dozentin, werden wichtige Fragen zur sprachlichen Förderung, Bildungsungleichheit und zum Umgang mit Herausforderungen in der Schule näher beleuchtet.

albinfo.ch: Teilen Sie uns doch Ihre eigene Schulbiografie mit und was ihre Beweggründe waren, sich im Sektor Bildung und Erziehung beruflich zu engagieren?

Duhanaj: Kurz vor meinem sechsten Geburtstag bin ich gemeinsam mit meiner Mutter und meinen (dazumal) zwei Geschwistern als Familiennachzug während des Kosovo-Krieges in die Schweiz eingereist. Mein Vater lebte und arbeitete bereits seit den 80er Jahren hier.

Wir kamen gegen Ende des Sommers und der Schulunterricht hatte bereits begonnen. Da ich bereits schreiben und rechnen konnte, wurde ich nach meiner Ankunft in die 2. Kindergartenstufe eingeteilt. Ich habe mich gut eingefunden, wenn auch zu Beginn Deutsch eine Barriere darstellte.

Im Verlauf der obligatorischen Schulzeit habe ich allerdings immer wieder gespürt, dass meine Gesamtleistungen verglichen zu meinen Mitschüler:innen als schlechter eingestuft wurden. Augenscheinlich wurde das gegen Ende der Mittelstufe, als es um den Übergang in die Oberstufe ging. Ich kann mich beispielsweise noch gut daran erinnern, als ich von der Sekundarschule an die Bezirksschule wechseln wollte* . Obschon mein Schnitt bei einer 5.2 lag, hat mein damaliger Lehrer meinen Eltern von einem Schultypwechsel abgeraten. Seine Begründung war, dass es besser sei, eine gute Sekundarschülerin als eine schlechte Bezirksschülerin zu sein (…). Schliesslich haben sich meine Eltern glücklicherweise durchgesetzt und ich habe die Bezirksschule erfolgreich abgeschlossen. Danach habe ich eine Lehre mit Berufsmatura absolviert und kurzzeitig im KV-Bereich gearbeitet, um mir mein Bachelorstudium finanzieren zu können. Beim Entscheid zunächst eine Lehre mit Berufsmatura zu machen und erst zu einem späteren Zeitpunkt zu studieren, spielten mehrere Faktoren eine Rolle: Einerseits komme ich aus einer einfachen Arbeiterfamilie, in der zuvor keine junge Frau studiert hat. Andererseits war mein Vater eine lange Zeit Alleinverdiener, während sich meine Mutter zuhause um meine stark pflegebedürftigen Grosseltern gekümmert hat. Gleichzeitig besuchten meine drei jüngeren Geschwister die obligatorische Schule oder waren noch in der Berufsausbildung. Es war also klar für mich, dass ich sie nicht noch zusätzlich damit belaste.

Nach meinem Bachelor in Pädagogik habe ich als Klassenlehrerin im Kanton Zürich gearbeitet und mich während dieser Zeit stets weitergebildet und in diversen Schulbereichen zu den Themen Bildungsungleichheiten, (kritische) Migration und Zweitspracherwerb engagiert. Bereits da wusste ich, dass ich noch einen vertiefenden Master in diese Richtung angehen möchte. So habe ich mich nach einigen Jahren Berufspraxis dazu entschlossen, Erziehungswissenschaften zu studieren. Während meines Masterstudiums war ich weiterhin als Lehrperson tätig. Das war teilweise sehr streng.

Das erziehungswissenschaftliche Studium war persönlich wie auch beruflich eine enorme Bereicherung für mich. Das lag nicht nur an den Inhalten, sondern auch an den Dozent*innen. Während dieser Zeit habe ich mich dann vermehrt mit bildungspolitischen Themen auseinandergesetzt und ein Interesse für die Lehre entwickelt. Das eine führte schliesslich zum anderen und so erhielt ich die Möglichkeit, an der Pädagogischen Hochschule in Bern die Module Wissenschaftliches Arbeiten und Kommunikation am Institut für Primarstufe im Bereich Sozial- und Erziehungswissenschaften auf Bachelorniveau zu dozieren.

Im kommenden Studienjahr wechsle ich an die Pädagogische Hochschule St. Gallen, wo ich am Institut für die Sekundarstufe I im Bereich Erziehungswissenschaften als Dozentin auf Bachelor- und Masterebene für diverse schulpädagogische Module tätig sein werde. Darauf freue ich mich schon jetzt sehr! (* Die Oberstufe der aargauischen Volksschule gliedert sich in die drei Schultypen Real-, Sekundar-, und Bezirksschule, wobei die Realschule den tiefsten und die Bezirksschule den höchsten Schultyp darstellt.).

albinfo.ch: Inwiefern ist das schweizerische Bildungssystem darauf ausgerichtet, Chancengleichheit zu gewährleisten? Gibt es tatsächlich Unterschiede in den Bildungschancen zwischen verschiedenen Schulregionen und welche Rolle spielt dabei der Bildungshintergrund der Familie?

Duhanaj: Auf bildungspolitischer Ebene wird Chancengleichheit als Bildungsziel formuliert, an der sich die Volksschule orientieren und jede Form der Diskriminierung abwenden soll. In der Realität zeichnet sich leider ein anderes Bild ab. Studien der letzten Jahre zeigen nahtlos auf, dass gerade Kinder aus sozial weniger privilegierten Familien – unabhängig von ihren tatsächlichen Leistungen – generell schlechter bewertet werden als jene aus eher privilegierten Familien. Das hat Auswirkungen bei der Selektion: Kinder aus sozial schwachen Familien werden eher in tiefere Schulstufen eingeteilt. Überdies scheinen auch die ethnische Zugehörigkeit sowie das Geschlecht schulische Leistungen zu beeinflussen. Das Zusammenwirken dieser drei (aber auch anderer) benachteiligenden Kategorien verstärkt zudem die (Bildungs-)Ungleichheit. Besonders hart scheint es junge Männer aus ärmeren Verhältnissen und mit Migrationshintergrund zu treffen: Sie gehen in unserem Bildungssystem als «Bildungsverlierer» hervor.

Auch der Ort, wo man wohnt, scheint hinsichtlich gleicher Bildungschancen eine wichtige Rolle zu spielen. Das zeigt folgendes Beispiel auf: Die Quote von Kindern mit einer Lernbehinderung variiert teilweise stark zwischen den Kantonen (aber auch Gemeinden und Schulen). So gilt im Kanton Appenzell Ausseroden jedes zweihundertste Kind und im Kanton Waadt jedes fünfundzwanzigste Kind als «lernbehindert». «(Lern-)Behinderung» ist sozial konstruiert, das heisst, dass es an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten auch etwas anderes bedeutet. Gleichwohl ist es in der Schweiz auch so, dass ortsabhängig Gemeinden den Schulen unterschiedlich viele resp. wenige unterstützende Ressourcen zusprechen und sich auch deshalb die Unterschiede ergeben.

Ferner zeigt der diesjährige Bildungsbericht Schweiz 2023 auf, dass Kinder aus benachteiligten Familien und mit Migrationshintergrund deutlich öfters sonderbeschult werden, wohingegen um ein Vielfaches mehr Kinder ohne Migrationshintergrund schulisch integriert werden. Das ist deshalb so problematisch, weil angenommen werden kann, dass Kinder die mithilfe integrierter Massnahmen die obligatorische Schulzeit beenden, einen Sekundarabschluss II machen können. Dahingegen wird prognostiziert, dass für Sonderbeschulte, die einen angepassten Lehrplan hatten, eine berufliche Grundbildung nur in Ausnahmefällen realisierbar sein wird.

Die Annäherung an Chancengleichheit bleibt also weiterhin eine der wichtigsten und grössten Herausforderungen im Bildungswesen.

albinfo.ch: Wie geht man als Eltern damit um, wenn das eigene Kind sich in der Schule unfair benotet fühlt oder sich allgemein von einer Lehrperson benachteiligt fühlt? Wie eröffnet man so ein Thema mit dem Kind, wie geht man konkret vor und wie bringt man dem eigenen Kind bei, mit diesem Thema abzuschliessen, ohne dass es zur Hauptthematik beim Mittagstisch wird?

Duhanaj: Ich denke, in solchen Situationen ist es wichtig zunächst mit dem Kind darüber zu sprechen und zu klären, weshalb es so fühlt. Im Anschluss und möglichst frühzeitig soll ein klärendes Gespräch mit der betreffenden Lehrperson aufgesucht werden, damit sich kein Groll aufstaut. Damit wäre niemandem geholfen und besonders Kinder spüren unausgesprochene Spannungen und wissen nicht, wie sie im Schulalltag damit umgehen sollen.

Die Eltern sollen sich zudem vorgängig auch überlegen, wie sich diese Benachteiligung für das Kind zeigt, um konkrete Beispiele im schulischen Gespräch einbringen zu können. Geht es beispielsweise um Noten, hilft es bestimmt einige Lernzielkontrollen mitzunehmen und sich Unklarheiten von der betreffenden Lehrperson erklären zu lassen. Falls dies nicht weiterhilft, ist die Schulsozialarbeit eine gute Anlaufstelle. Oder auch gerade bei zwischenmenschlichen Konflikten macht es Sinn, die Schulsozialarbeiter*in miteinzubeziehen. In jeder Schule gibt es solche Anlaufstellen, welche das Kind je nach Bedarf, allein oder in Begleitung aufsuchen kann. Die Schulsozialarbeit unterliegt einer Verschwiegenheitspflicht und kann in solchen Fällen als neutrale Instanz zwischen den Parteien vermitteln. Viel wichtiger ist aber, dass sie geschult ist, schwierige Themen kindsgerecht anzusprechen.

albinfo.ch: Angesichts der vielen Eltern, die mit dem Schweizer Schulsystem nicht vertraut sind und mit verschiedenen Themen konfrontiert werden, wäre es hilfreich, ein “Sorgetelefon” auf Deutsch und Albanisch einzurichten. Viele Eltern verharren aus Mangel an Wissen in einer Art “Geduld”. Wäre es Ihrer Meinung nach sinnvoll und machbar, eine solche Unterstützung anzubieten oder gibt es so etwas bereits?

Duhanaj: Das ist leider kein Einzelfall und mehr ein strukturelles Problem. Es gibt immer noch viele, die mit dem schweizerischen Schulsystem nicht vertraut sind. Deshalb bräuchte es hier niederschwellige Angebote an Schulen, bei denen sich Eltern kostenlos Hilfe holen und sich informieren können. Hilfreich ist zudem, wenn diese Angebote von Menschen, die einen ähnlichen Hintergrund hatten und mit denen sich Schüler*innen und Eltern identifizieren können, durchgeführt werden. Menschen mit Migrationshintergrund kennen beispielsweise die (auch interkulturellen) Hürden des Schulsystems und können vermitteln.

albinfo.ch: Deutsch als Zweitsprache ist fest im Lehrplan 21 verankert. Welche Bedeutung hat eine erfolgreiche sprachliche Förderung von Kindern und welche negativen Folgen können auftreten, wenn das Erlernen der deutschen Sprache während der obligatorischen Schulzeit scheitert?

Duhanaj: Eltern sollen mit ihren Kindern grundsätzlich in der Sprache sprechen, die sie am besten beherrschen. Das aus dem Prinzip, weil bereits vorhandene kognitive sprachliche Strukturen auf neue Sprachen sozusagen transferiert werden. Dafür braucht es aber zunächst eine solide Basis, welche die Eltern dem Kind mittgeben sollen.

Ein Irrglaube ist es allerdings, dass das Kind bei Kindergarteneintritt noch genug Zeit hat, sich die Schulsprache anzueignen. Das höre ich in letzter Zeit von jungen Eltern unseres Kulturkreises wieder öfters. Im Kindergarten wird das Kind bereits schulsprachliche Lücken aufweisen, die bis zur Primarschulzeit nicht aufgeholt werden können. Überdies können mangelnde oder nicht vorhandene schulsprachliche Kompetenzen in der Vorschulzeit auch andere negative Effekte haben. Beispielsweise kann es dazu führen, dass das Kind sich nicht getraut zu sprechen und deshalb wenig Anschluss findet. Sinnvoll ist deshalb, wenn zuhause beispielsweise die albanische, türkische, kroatische (oder eine andere Familiensprache) gesprochen und in anderen Kontexten, etwa wenn das Kind mit Gleichaltrigen spielt, beim gemeinsamen Backen oder bei anderen Aktivitäten, konsequent die Schulsprache geübt wird.

(Driter Gjukaj)

Ähnliche Artikel

Weitere aus Integration

E-Diaspora

-

Alle Zweifel bezüglich Antisemitismus sind ausgeräumt, “Baba News” kann die Durchführung der Kurse fortsetzen An der Spitze dieses Medienportals stehen zwei Albanerinnen: Albina Muhtari (Chefredakteurin) und Merita Shabani (stellvertretende Chefredakteurin)...

Alle Zweifel bezüglich Antisemitismus sind ausgeräumt, “Baba News” kann die Durchführung der Kurse fortsetzen An der Spitze dieses Medienportals stehen zwei Albanerinnen: Albina Muhtari (Chefredakteurin) und Merita Shabani (stellvertretende Chefredakteurin)... -

Botschaft des Kosovo in Bern, Empfang zum Unabhängigkeitstag und zum Jubiläum der UÇK-Epopöe

Botschaft des Kosovo in Bern, Empfang zum Unabhängigkeitstag und zum Jubiläum der UÇK-Epopöe -

Duffeyz im Rückspiegel: Von der Lehrabbrecherin zur Bachelor-Absolventin für Design

Duffeyz im Rückspiegel: Von der Lehrabbrecherin zur Bachelor-Absolventin für Design -

Multimedia-Künstler Shuk Orani präsentiert seine persönliche Ausstellung “EXPERIENCE”

Multimedia-Künstler Shuk Orani präsentiert seine persönliche Ausstellung “EXPERIENCE” -

Einheit in Vielfalt: swissalbs setzt auf Expansion und Kooperation mit neuem Vorstand

Einheit in Vielfalt: swissalbs setzt auf Expansion und Kooperation mit neuem Vorstand

Leben in der Schweiz

-

Nationale Aktionstage Behindertenrechte vom 15. Mai bis zum 15. Juni 2024 Die Schweiz feiert 20 Jahre Behindertengleichstellungsgesetz und 10 Jahre UNO-Behindertenrechtskonvention. Überall finden Aktionen für die Bevölkerung...

Nationale Aktionstage Behindertenrechte vom 15. Mai bis zum 15. Juni 2024 Die Schweiz feiert 20 Jahre Behindertengleichstellungsgesetz und 10 Jahre UNO-Behindertenrechtskonvention. Überall finden Aktionen für die Bevölkerung... -

Asylstatistik März 2024

Asylstatistik März 2024 -

IC Forum 2024: 1000 Menschen kommen in Basel zum Thema Frieden zusammen

IC Forum 2024: 1000 Menschen kommen in Basel zum Thema Frieden zusammen -

Schweiz organisiert Konferenz zum Frieden der Ukraine

Schweiz organisiert Konferenz zum Frieden der Ukraine -

Schweiz übernimmt Transportkompanie der KFOR in Kosovo

Schweiz übernimmt Transportkompanie der KFOR in Kosovo